作者/鑫鑫妈妈

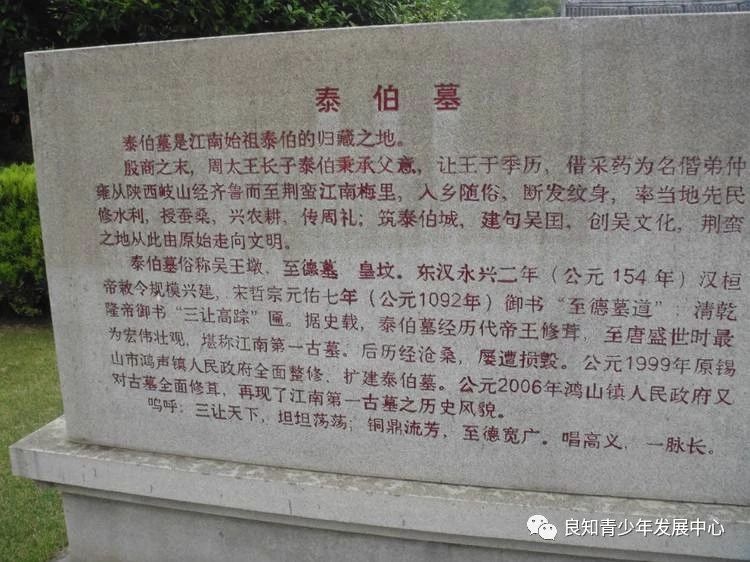

志异征诛三让两家天下

功同开辟一抔万古江南

初夏(五月)的清晨,一丝丝微凉的风擦窗而入,因为即将去泰伯陵游学,内心的激动如那淡金色的阳光般,轻轻地跳动在挡风玻璃前。

虽然是土生土长的无锡人,惭愧从未到过“泰伯陵”,今日承良知教育的张老师之愿,才有缘来到先祖之陵,至心感念先祖之恩德!

我是一个后知后觉的学生,颤颤巍巍地跟着老师步伐,却总也跑不快。错过了昨日40多公里的行脚,今日的云游又晚到。

到的时候,老师已经带着云游团的同学们开始启动祭祀仪式。大家所行叩拜礼可能是古礼,庄严肃穆安宁,有一种恍若隔世的感觉。

这种感觉跟我走了整整一天,恍恍惚惚的。

随着老师的引领,我们穿越3000年的历史,和祖先进行了一次心灵的对话……时而震撼、时而感动,承托着一颗满满的惭愧心,依依不舍离去,现在回想心中依旧震动不已!感恩老师带我们走过这一趟天地人间路!

五行之火道-愿

故国城荒德未荒,年年椒尊湿中堂。

迩来父子争天下,不信人间有让王。

“泰伯公”堪称至德,三让天下的美德流传古今,无人不知,为后人所称道。细细体味,这一壮举的背后更触动人心的是泰伯那宽广柔软的大爱圣心,时时处处不在温暖滋润着华夏大地上的每一寸土地。

据考古历史记载,太湖流域在5000多年前良渚文化时期就建立了辉煌的史前文明,大约4000年前,由于洪水和严寒等天灾,使当地的自然生态严重失衡,加上连年的战争,使太湖流域的居民陷入极度困苦当中,成为了一片荒蛮之地。

在历史洪流的推动下,先祖泰伯带着弟弟仲雍不远千里,历经重重困难来到了太湖流域,并在这里成就了黄河文化与长江文化的交融,为华夏文明的发展开创了先河。

在这片蛮荆之地,为了融入当地文化,兄弟俩完全放弃贵族的身份,和土人一样,断发文身、刀耕火种,还给自己取字“熟哉”——吴语熟了的意思。他们用自己的德行和能力赢得了吴民的拥戴和尊重,并拥立他们为王。

兄弟二人在充分尊重吴地风俗的基础上,纺纱织布、种桑养蚕、稻麦轮作、蓄养牲畜,奠定物质基础;凿渎开泾、兴修水利,发展交通运输;建村立巷,聚居人口,划分社区群落;教唱吴歌、祭祀天地,普及文化教育。

他们用自己的文化和才能服务于当地老百姓,所立国号“勾吴”本身也是一个土著词语,只是用周地的文字来书写,时时处处所体现的都是周为吴所用,是文化的融合,而非统治。

泰伯公用真正的义工精神实现了文化融合的大愿!为华夏文明的发展和迁移奠定了基础。

五行之水道-顺

水善利万物而不争。泰伯公的一生把水的德行发挥地淋漓尽致。

顺的古体字,上面一个水下面一个心,水在心上。水就是圣心的外在表现。

在宗会堂门口两边各有一个游廊,一个名为承德,一个名为永德。从五行来看承为金,永为水。永的字形和水很像,永的古字为人在水中,顾名思义,永的古义即人在水中行,《说文解字》中对永的解释为:江水长流,源远流长。我国最长的河是长江,长江源于青藏高原上的雪水汇聚而成,横跨中国腹地绵延至东海可谓长,长江水流淌了千年岁月滋润着华夏大地可谓久,水的特点就是长久,和永相应。“永德”的含义就是,承水之行,才能使德永流传。

由此可见,永是水的果,因是水之行。水行是怎样的呢?水遇圆则圆、遇方则方,随顺环境适应环境;水总往低处流,可以冲刷各种污垢,谦卑向下,清净平等。正因为有这样的行,才成就永之果!

泰伯公以教化为道,以随顺为路,春风化雨、润物无声,处处根据大众的需求来做管理,却丝毫不让当地居民感觉自己被教化。

吴地当时属于蛮荆之地,土著居民大多没有文化,开办学堂教书识字的方式肯定行不通,为此泰伯公采用了教唱吴歌的方法来行教化。在古代,人们习惯于用唱歌来表达情感诉说故事,为什么诗也称诗歌,因为诗原本就是通过歌的形式流传下来的。泰伯公学习吴语,用吴语编了许多脍炙人口的歌曲,自己带头唱,劳动聚会都能唱,老人小孩都会唱,不会受到性别、年龄和文化差异的影响,特别的通俗普世,唱着唱着就愉快地把文化理念和经验观点传播流传下来了。

如此贴心而亲民,倘若没有一颗慈悲大爱的圣心,又如何会使用这样的教化方式呢?

五行之金道-承

刚才说过,承德门代表了金。承的古义为双手捧着新生儿,需要何等小心何等珍贵,因此在《说文解字》中引申为恭敬得领受。

五行之“金德”即“承担”,承担的内核是信和愿。泰伯公壮年时来到吴地,妻儿双双因瘟疫而亡。身为勾吴国的领袖,在那个年代,泰伯公却终身未续弦,享年91岁。因为他的心中有愿——繁荣勾吴,振兴长江文化。为此,他用一生的坚持和承担实现了自己的大愿。

五行之土道-容

土即大地。大地宽广而厚重,有容纳含藏万物之胸怀。

泰伯公兄弟二人来到吴地后,放下过去所有身份的牵绊,打破周文化“身体发肤受之父母”的传统观念,从贵族放低到蛮荆人的位置,断发文身,刀耕火种,完完全全接纳当地的文化传统,融入到当地文化中,以自己的德能感召当地土著的信任和拥戴,真正实现了文化的融合。

此等厚德有几人能够做到呢?自问,若我处于文化高位,我会如何对待处于文化低位的人或者群体?是不是急着想要传播自己的观点和理念,迫切希望对方接受自己的想法,照我的意见来做事?再远一些讲,欧洲对于殖民地的所做所为实质就是文化殖民,强迫当地人接受自己的文化,学自己的知识和语言,放弃原住民的自己的文化,换来的没有真心的服从,只有对立、反抗和屈辱。

五行之木道-普

“五行之木”的精神内涵是“生生不息”。我们看路边的小草,看似柔弱却能从墙缝中、石头下钻出来,生根发芽。《赋得古原草送别》诗云:“野火烧不尽,春风吹又生!”这就是木的特点,只要根不死,就能坚韧不拔地成长出来,风一吹又能把种子遍洒四周,形成一片。

泰伯公尽其一生,精心培植了这颗文化融合的种子,他奔吴之举,顺应了3000年华夏文明的发展路径,为文化中心从黄河流域转移到长江流域奠定了基础。他所利益的哪里仅是吴地的居民,而是整个中华民族啊!

五行五道,连在一起,书写了一个大大的“谦”字。

“谦”,一个言字旁,加个兼。言,即言说;兼的古义即歉,有内疚、亏欠、道歉之意。合在一起,意为对自身的失误表示愧疚。谦字中包含着一颗深深的惭愧心,总觉得自己亏欠别人,表现在行为上就是回报和感恩。

卑的古义是手持扇子服侍主人。什么样的人需要做这个事,自然是下人、奴婢,如果不要求回报的就是义工。卑还有个同音字杯bei,杯是一个盛水的容器。我们喝水的时候,会感恩水为我们解渴,可曾会想到感恩杯子为我们盛水呢?打开胸怀,甘当容器,默默无闻,不求回报。

“谦卑”二字,就是至德的呈现,就像阳光、空气和水,长长久久均匀地服务于万物,安静地能被人遗忘,却永远都不离不弃奉献着自己的能量!

知止知足仰山高,一游一豫同民乐

有个词叫“行止”,有行有止才是真智慧。

泰伯公为行父子之孝,君臣之义,三让王位,是知止;

泰伯公在吴地为行改善居民生活,发展经济文化之举,断发文身,入乡随俗,是知止;

泰伯公为行教化,放弃周原有的歌曲,专门用吴语编撰歌曲教居民唱吴歌,是知止。

短短的一天,内心的感动却久久无法散去。

止是什么呢?就是谦卑啊!